とうきょうすくわくプログラム

~とうきょうすくわくプログラム~ 台東区立竹町幼稚園

とうきょうすくわくプログラムとは? すべての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探求心(わくわく)」を応援する幼保共通のプログラムです。 幼稚園や保育所といった施設類型の垣根を超え、各園の環境の強みを活かしながら、テーマに沿って、乳幼児の興味・関心に応じて多彩な体験・経験に触れ合うことのできる探究活動を実践します。

① 活動テーマ…【自然】

テーマの設定理由

…季節の自然現象に触れて、「見る」「聴く」「触れる」「嗅ぐ」「味わう」など、五感を使って探究してほしいため

② 活動スケジュール

…5月・6月・11月の屋外活動 及び 令和7年3月まで保育の中での継続

③ 活動のために準備した素材や道具、環境の設定

…〇花・雨・水・落ち葉・氷など、季節の自然現象に目を向けられるような活動

〇自然物が身近になるような、入れ物やそれを扱う場所、調べられるような図鑑や絵本

④ 探究活動の実績

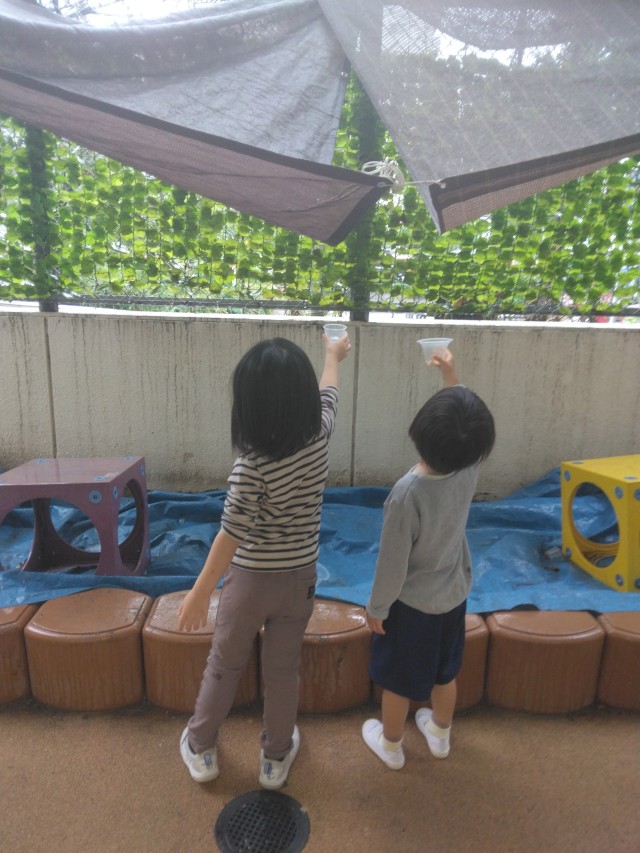

~雨との出会い(3歳児)~

雨の日、子供たちがテラスにかかっているシートの屋根から雨だれが落ちてくる様子を「落ちてきた~」と見ていました。保育者の「何かに入るかな」という声を聞き、カップを持ってきて、雨だれを集め始めました。「いっぱい(あつまってきた)!」とカップにこぼれないように集めることを喜んでいました。「たくさんぽたぽた集まってきたね」と、保育者と喜びました。

~落ち葉との出会い(5歳児)~

園庭にたくさん落ち葉が落ちていて、子供たちが喜んでいました。翌日の朝、担任は、種類の違う葉を集め、コピーした図鑑を用意し、落ち葉コーナーを作っておきました。登園後子供たちは落ち葉コーナーに興味をもって見ていました。一斉活動では、この落ち葉をどうするかグループで相談しました。「たくさん集めようよ」との声に保育者は「集めてどうするの?」と投げかけると「温泉にする!」と、温泉づくりが始まりました。その後、「この葉っぱはカサカサだ」「この葉っぱは破れない」などに気づき、葉っぱの違いを研究しました。

⑤ 振り返り

・振り返りによって得た先生の気づき

季節の自然に保育者が見落とさず目を向け、意図的に幼児に気づかせていくことで、幼児はそのものの違いや、感触などに関心を持ち、「おもしろい」と感じるということに気づきました。

① 活動テーマ…【音楽】

テーマの設定理由

…日本の音楽も含め、様々な国の音楽やリズム・言葉や楽器などに多く触れ、音や声の違いや面白さについて探究してほしいため

② 活動スケジュール

…6月・7月・9月・10月・11月・12月の英語体験活動 計6回

11月、1月、2月の中でコンサート、歌唱指導 計4回 及び 令和7年3月まで保育の中での継続

③ 活動のために準備した素材や道具、環境の設定

…〇日本の音楽、外国の音楽に幼児が自分で触れられるようなCDやカセットデッキ

〇幼児が興味をもったものを試すことができるような、用具や素材

④ 探究活動の実績

~どんな音が出るだろう~

地域のお祭りを経験した後、子供たちが段ボールや積み木を使って山車を作り、ポリバケツを使って作った太鼓を乗せて遊んでいました。

太鼓だけでなく、積み木や段ボールをバチで叩くと「音が違う」とつぶやいていました。保育者は「なんでだろうね」と共感したり、別の素材を叩いて「これも違うね」と投げかけたりしました。その後、音探しごっこが始まりました。

~大好きな歌に合わせて鳴らしてみよう~

幼稚園では、毎日子供たちの心がわくわくするような歌を歌い、学級のみんなで親しんでいます。

幼稚園のみんなで歌った歌を、好きな遊びの中で子供たちが自分たちで扱えるように用意しておきました。各々が使いたい楽器を探して演奏会ごっこをする中で、いろいろな楽器の鳴らし方を試して繰り返していました。「最後がぴったり合って気持ちよかったね」と保育者が言うと、“揃う心地よさ”を感じていました。

⑤ 振り返り

・振り返りによって得た先生の気づき

・・・歌を歌ったり楽器を鳴らしたりする楽しさがある一方で、幼児の音や声を“聞く”ということに丁寧に寄り添っていくことで、幼児は自分たちで違いに気が付いたり、「もっとこうしてみよう」と考えたりするということが分かりました。