来訪者の方へ

台東区立根岸幼稚園のホームページへようこそ!

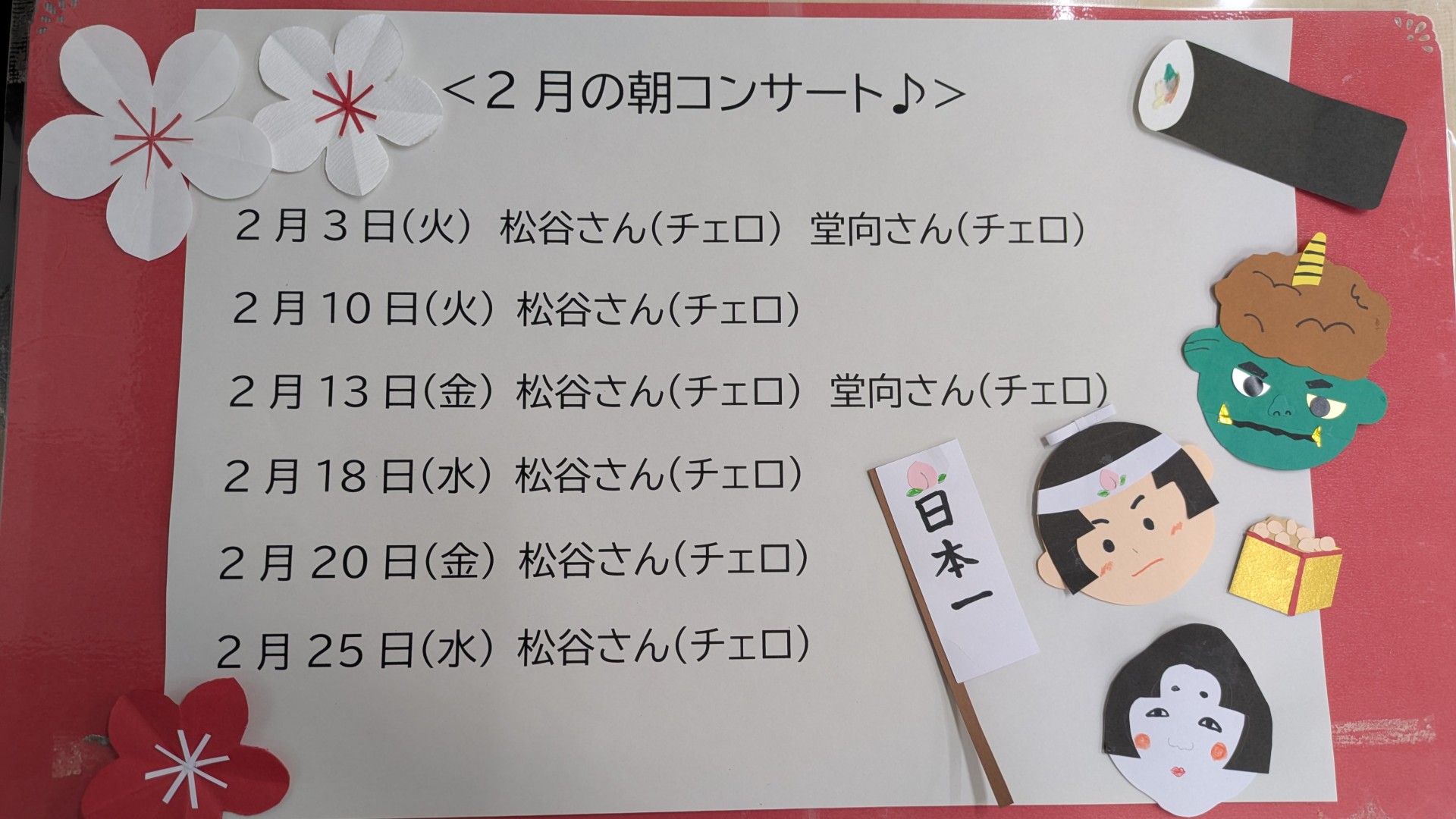

朝コンサートやってます♪

未就園児親子の方、地域の方、どなたでもいらしてくださいね🎵

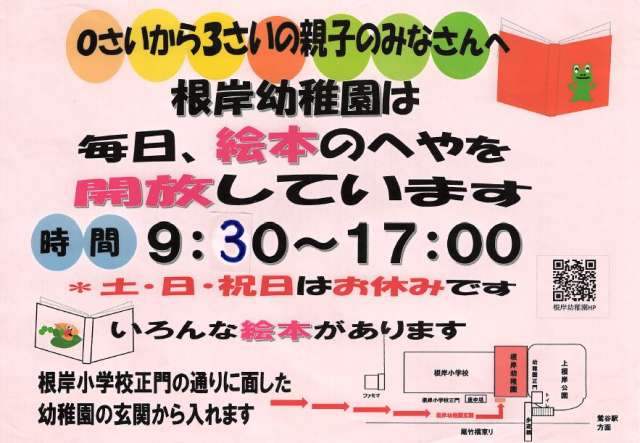

未就園児の会のお知らせ

⭐︎今年度の入園説明会は終わりましたが、来園やお電話での問い合わせにも対応しています

⭐︎次回のいちごの会は2月12日(木)は来年度入園決定された方のみの参加となります。

⭐︎次回のいちごみるくの会は2月24日(火)10時からです⭐︎

未就園児の会は申し込み不要です

園選びでお悩みの方、どんなことでもご質問ください

お待ちしています

新着記事

新着配布文書

-

出席届(感染性胃腸炎) PDF

- 公開日

- 2025/11/17

- 更新日

- 2025/11/17

-

出席届(インフルエンザ) PDF

- 公開日

- 2025/11/17

- 更新日

- 2025/11/17