学校の様子

1月31日(水) 今日の給食

今日の献立は6年生が考えた献立です。テーマは「彩り豊かに」です。このテーマにした理由は、味も大事だけれども、ぱっと見たとき見た目も大事だと思ったからです。 主食はわかめご飯です。栄養もよく、彩りもいいからです。 主菜は富士山オムレツです。ただのオムレツではつまらないので、富士小の富士山をテーマにしました。 副菜は切り干し大根入りサラダです。健康によいと思ったからです。 汁物は和風コーンスープです。健康によく、彩りもよい献立を考えたので、たくさん食べてください!(食育だよりより) ケチャップで思い思いの富士山を書いていました。 1月30日(火) 今日の給食

今日の給食は東京都の島でとれる食材、「あしたば」と「むろあじ」を使いました。 「あしたば」は、緑色の野菜です。生命力が強く、葉をつみとっても明日にはもう芽が出ることから「明日葉」と名付けられたそうです。 「むろあじ」は、あじの仲間です。給食で登場するムロ節ごはんのムロ節の原料です。今日は、つみれにしてみました。東京都の食材を味わっていただきましょう。(食育だよりより) 教職員の研修

本校では放課後に教職員の研修を行っています。この日は、SKY株式会社のインストラクターを講師に招き、タブレットパソコンの効果的な使い方について学びました。みんな真剣に学びました。ICT機器活用の研修は定期的に行っており、授業でも学んだことを実践しています。

PTA Aブロックビーチボールバレー大会

1月27日(土)にPTA Aブロックビーチボールバレー大会が開催され、本校のお母さんたちが見事優勝しました。おめでとうございます。毎週土曜日の午後に練習をし、見事その成果を発揮しました。和気あいあいと、チームワークもよくとても楽しそうにプレーしていました。富士のお母さんたちは元気です。

1月29日(月) 今日の給食

今日の給食は「ほうとう」です。ほうとうは幅広いめんを使い、かぼちゃやきのこ、季節の野菜、肉などの具材をみそ仕立ての汁で煮込む料理です。戦国武将、武田信玄が戦のときに食べていたといわれています。刀で食材をきったことから「宝刀」とよばれるようになったという説もあります。 ほうとうのめんは国産の小麦粉を使用しています。また、東京都でとれたかぼちゃ、にんじんを使いました。味わっていただきましょう。(食育だよりより) 6年生 理科 電気のはたらき

理科では電気のはたらきについて学習しています。手回し発電機のキットを使って出てきた疑問『豆電球と発光ダイオードでは、どちらが電気を使うか?』について考え、実験しました。予想は豆電球と発光ダイオードが半々くらい。一人一人が今までの学習から理由を付けてどちらが電気を使うかを予想しました。さすが6年生、「コンデンサーを使えばわかる。」と、実験の方法も自分たちで考えました。みんな楽しそうに実験していました。

道徳 タブレットを使って

道徳でも1人1台タブレットを使って学習しています。

今までは主人公の気持ちを紙のワークシートに書ていたのですが、タブレットに打ち込んで提出します。みんなの意見を、自分のタブレットでも、大型テレビでも見ることができます。自分の席に座ったまま、みんなの意見を見ることができ、それについての意見交流もできました。タブレットのよさを生かしながら授業をつくっていきます。

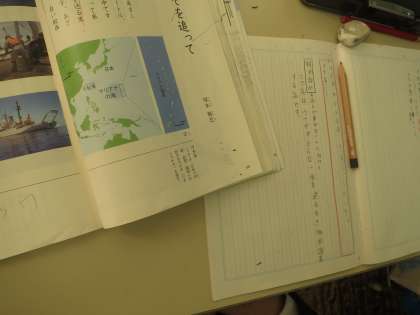

4年生 国語 説明文『ウナギのなぞを追って』

『ウナギのなぞを追って』は、10ページにもわたるとても長い説明文です。どんな話かを短くまとめて、知らない人におわかるように書こうという課題です。はじめは悩んでいた児童も、先生の「とにかくまず書いてみよう。」の声で要約した文を書けました。

理科 磁石の実験

理科では磁石について学んでいます。

今日の課題は、『磁石に近づけた鉄は磁石になるのか。』です。今まで磁石で実験してきて出てきた子供の疑問です。一度磁石に付けた鉄くぎに、別のくぎを付けたり、砂鉄を付けたり、方位磁針に近づけたりしながら確かめました。子供たちからは歓声が上がりました。

2年生 跳び箱

体育では跳び箱遊びに取り組んでいます。今日はいよいよ開脚跳びにチャレンジです。今まで、踏切の仕方などの基本の動きを遊びを取り入れながら行っていたので、みんな力強い踏切ができています。たくさんの子が跳べるようになりました。

1年生 かくれている言葉を見つけよう

国語では言葉を使った遊びで日本語についての学びを深めています。かくれている言葉を見つけようという課題で、『はちまきの中には〇〇がいる』というクイズを考えます。答えは『はち』ですが、かくれている2つの言葉を見つけたり、言葉の使い方を考えたり、楽しみながら日本語についての理解を深めています。

縄跳び検定

1月24日から2月6日まで、短縄跳びの検定が行われています。中休みになると縄跳びと検定表をもった子が校庭に集まってきます。先生に検定してもらい、合格すると印をつけてもらいます。検定を受ける子、練習する子で校庭はいっぱいいっぱいです。

なかよし班活動

1月23日、3学期初めてのなかよし班活動が行われました。

今回のリーダーは5年生です。事前に班ごとに考えた遊びをしました。少し緊張していたり、自信がなかったりした子も、時間がたつにつれて堂々と進行をしていました。活動が終わったときには5年生へありがとうご拍手が送られました。立派な6年生になりそうです。

6年生 図工 卒業に向けて

図工の授業も卒業まであと数回です。今日は、卒業に向けて2つの課題に取り組んでいました。

一つ目は、卒業制作の写真立てです。それぞれ思いを込めて板を削り、色を付けました。早く終わった子は、思い出のランドセルのデッサンです。卒業まであと40日ほど。思いを込めて作っていました。

5年生 国語 タブレットを使っての交流

国語では、日本各地の方言をタブレットで調べて、プレゼン機能でクイズを作りました。

今日はそのクイズを友達同士て出し合いました。タブレットを見せながら問題を読み、友達が答えました。難しい問題もあり、とても楽しく、盛り上がりました。タブレットを使って友達との交流ができました。

4年生 跳び箱

体育館では跳び箱の学習をしています。跳び箱などは自分がどのように跳んでいるかを意識するのが難しいです。そのため、友達同士て教え合ったり、タブレットを使って自分のフォームを確認したりしています。4年生になると跳び方もダイナミックになっています。

3年生 算数

算数では『2ケタ×2ケタ』の筆算を学習しています。

まずは、どうしてそのような筆算をするのか、今まで学習したことを生かし、位取りを意識して筆算の仕方を学びました。そして、練習を重ねます。筆算の横線を引くときには必ず定規を充てるように指導しています。このことによって、書く位をしっかりと意識でき、間違いも少なくなります。みんなていねいな字で筆算をしています。早く終わった子が、友達の〇を付けたり、教えたりしています。

2年生 鍵盤ハーモニカ

鍵盤ハーモニカで『小ぎつね』を練習しています。指使いが難しく苦戦している子も多いのですが、階名で歌ったり、指番号を確かめたり、はじめはゆっくりのテンポで練習したりするうちに、少しずつ弾けるようになってきています。みんな、楽しそうです。

1年生 大なわとびの練習

今週行われる大なわ集会に向けて、1年生が練習しています。縄に入るタイミングを取ったり、跳んだ後にぬけたりするのが難しいのですが、失敗を恐れず一所懸命に練習しています。みんなで声をかけながら楽しく練習するうちに、少しずつコツをつかんでいます。

学校運営連絡協議会

各学校では、学校運営連絡協議会の委員の皆様に御意見をいただきながら教育活動を進めています。

本校では、近隣の町会長、PTA、青少年委員、同窓会、教育関係者など9名の方に委員をお願いしております。委員の皆様には、授業、運動会や音楽会等の行事をご覧いただいています。1月20日に本年度最後の学校運営連絡協議会を開催いたしました。保護者・児童・教員のアンケートをもとにして作成した本年度の学校評価を学校が説明し、それについての御意見をいただきました。それをもとに、来年度の計画を立てていきます。

|

|